APUNTES DE CLASE: LA CIENCIA EN EL RENACIMIENTO

(17 de Diciembre)

El mundo científico en el Renacimiento se entiende de un modo distinto del actual, ya que estaba sometido a la filosofía y a la teología, aunque en esta época es cuando se ponen las premisas del nuevo saber científico, entre los siglos XIV y XV. En el mundo medieval y a comienzos del mundo moderno aparece un debate entre fe y razón. Al principio la vencedora fue fe, aunque finalmente la triunfadora será la razón, sobre todo en ámbitos científicos. Esta inflexión tiene lugar en el Renacimiento. Se pasa de una concepción cerrada del mundo propia de la época tardo medieval a un concepto de mundo infinito. Todo ello será a través de un proceso muy largo y costoso de liberalización del principio de autoridad.

La ciencia no era la búsqueda de las leyes entendidas como fórmulas y verdades de carácter necesario, ni el análisis del comportamiento de las cosas. Es sólo una aproximación. La ciencia en el Renacimiento necesita una observación de la naturaleza con nuevos ojo. Se le atribuye a la naturaleza un valor autónomo. A esta visión sólo se puede llegar desvinculándonos de la ideología eclesiástica. Inicialmente en esta evolución hacia una nueva visión de la ciencia tuvieron que ver los avances técnico-económicos desarrollados en occidente a partir del siglo XIV, ya que las nuevas formas de gestión y administración marcan nuevas disciplinas y un modo muy concreto que parte de disciplinas como la cartografía y la astronomía. Estas disciplinas serán un estupendo punto de partida para el saber técnico.

Durante el Renacimiento la aplicación de las matemáticas se dedicó al arte, utilizando disciplinas técnicas autores como Leonardo, así como al comercio, a la cartografía y a la técnica en general. La introducción de los signos matemáticos supuso un avance muy importante: el signo + sustituye el et latino, y el signo - es introducido en 1537 por Recorde. La obra de Luca Pacioli (1445-1510) "Summa de aritmética, de geometría, de proporción y proporcionalidad" es un punto de referencia para los contables de la época, siendo una especie de recopilación de todos los conocimientos matemáticos del momento.

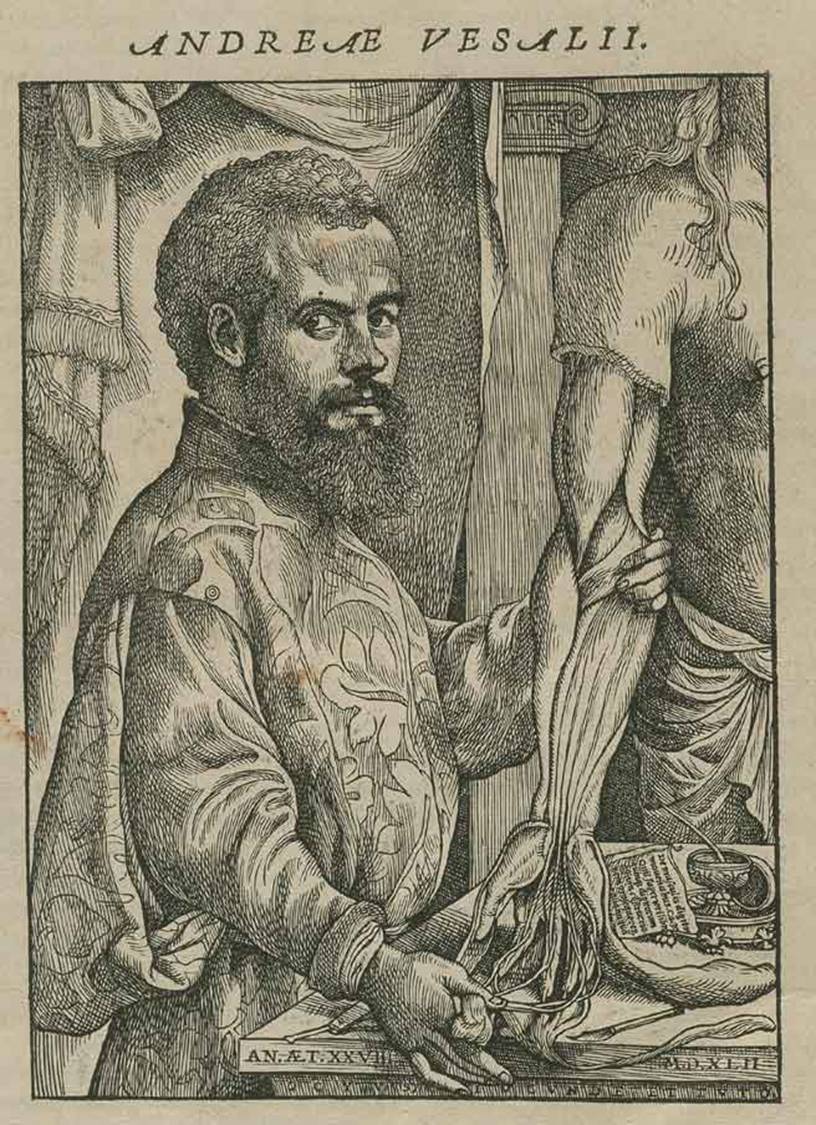

Las ciencias naturales eran un saber libresco. No había ni observación ni experimentación hasta después de 1550, aunque sí se emprenden antes las representaciones realistas de hombres y animales. Aparecen con muchas dificultades estudios anatómicos ya que estaba prohibida la disección. Uno de los autores más interesantes en esta línea será Leonardo da Vinci, que hace exploraciones metódicas de lo visible. Se relacionó mucho con intereses anatómicos rigurosos que desembocan en la elaboración de los Atlas de Andreas Besalio, publicados a partir de 1538.

Hay tres autores muy importantes: Agrícola (1495-1555) y Paracelso (1493-1541). Ambos son prototipos de los nuevos investigadores en medicina, química y mineralogía, disciplinas que iban unidas en el momento.

- Agrícola estudió primero griego y después medicina. Viajó a las cuencas mineras de Carintia y Estiria. Fue nombrado médico en Checoslovaquia, una de los centros mineros más importantes de Europa, donde trató enfermedades profesionales relacionadas con las minas, estudió la utilización de los metales para sanar y estudió los productos de fusión para realizar medicinas. Sus conocimientos, que provienen de la experiencia, quedan plasmados en "De Re Metallica". Su obra estará vigente hasta el siglo XVIII.

- Paracelso estudió medicina en Ferrara e igualmente trabajó en los laboratorios de las minas. Co

ndenó la medicina tradicional y se dedicó a aprender las técnicas médicas populares. Su carrera estuvo marcada por éxitos y fracasos, comenzando en Salzburgo bajo la protección de algunos reformadores. Rechazo a las autoridades académicas y tuvo polémicas muy agrias ya que afirmaba que no era posible adquirir sabiduría a través de los libros, sino que había que estudiar la naturaleza. Su carácter le obligó a vagar de una ciudad a otra curando a los mineros. Sus tratamientos médicos se basaban en lo que hoy conocemos como homeopatía, utilizando drogas y minerales obtenidos por métodos químicos.

ndenó la medicina tradicional y se dedicó a aprender las técnicas médicas populares. Su carrera estuvo marcada por éxitos y fracasos, comenzando en Salzburgo bajo la protección de algunos reformadores. Rechazo a las autoridades académicas y tuvo polémicas muy agrias ya que afirmaba que no era posible adquirir sabiduría a través de los libros, sino que había que estudiar la naturaleza. Su carácter le obligó a vagar de una ciudad a otra curando a los mineros. Sus tratamientos médicos se basaban en lo que hoy conocemos como homeopatía, utilizando drogas y minerales obtenidos por métodos químicos.

- Vesalio utilizó el cuerpo de criminales para hacer estudios, por lo que contó con material s

uficiente para mostrar que las descripciones anatómicas de Galeno usadas en el época eran de un mono y no de un hombre. El resultado de sus trabajos quedó recogido en “De Humani corporis”. Obra capital de anatomía y publicada en 1543. Se produce un paso de las representaciones esquemáticas de los seres vivos a una de tipo plástico, exacta. Es el paso más notable dado por las ciencias biológicas. El libro más importante en la representación de animales será Historia animalium”, publicado en Zurcí en 1551 por Konrad von Gesner.

uficiente para mostrar que las descripciones anatómicas de Galeno usadas en el época eran de un mono y no de un hombre. El resultado de sus trabajos quedó recogido en “De Humani corporis”. Obra capital de anatomía y publicada en 1543. Se produce un paso de las representaciones esquemáticas de los seres vivos a una de tipo plástico, exacta. Es el paso más notable dado por las ciencias biológicas. El libro más importante en la representación de animales será Historia animalium”, publicado en Zurcí en 1551 por Konrad von Gesner.

La astronomía estuvo mucho tiempo bloqueada no debido a la preponderancia de la astrología, sino a la exigencia de los dogmas. Es en esta astronomía donde se librará por este motivo una “batalla” entre los científicos modernos y los guardianes del saber tradicional. Cresque (1340-1412) había defendido la infinitud del espacio y la existencia de diferentes mundos. Este saber no era el mayoritario. A comienzos del siglo XV aparecen dos obras fundamentales: “Imago mundi” de 1410 escrito por D’ailly y el “Compendium cosmografiae” de 1413, del mismo autor. Estas obras representaban la cima de la geografía.

Las matemáticas comienzan a usarse cada vez más para la astronomía, y así aparece “De revolutionibus orbium ca elestium”, (1543) de Copérnico. En este libro sostiene haber identificado una simetría admirable en el universo, tenía armonía. Estos elementos son claramente pitagóricos. Establece Copérnico una relación armónica entre el movimiento de los astros y la magnitud de las rotaciones de los cuerpos celestes. En su opinión, la propia lógica y armonía del cosmos exige que sea el sol el punto central del universo y no la tierra. Esta fórmula se remonta al menos a 1515, pero el autor no se atrevió a difundir públicamente sus conocimientos.

elestium”, (1543) de Copérnico. En este libro sostiene haber identificado una simetría admirable en el universo, tenía armonía. Estos elementos son claramente pitagóricos. Establece Copérnico una relación armónica entre el movimiento de los astros y la magnitud de las rotaciones de los cuerpos celestes. En su opinión, la propia lógica y armonía del cosmos exige que sea el sol el punto central del universo y no la tierra. Esta fórmula se remonta al menos a 1515, pero el autor no se atrevió a difundir públicamente sus conocimientos.

Copérnico nació en Polonia en 1473 y muere en 1530. Estudia en Cracovia y, como cualquier intelectual, comienza un viaje y estudia astronomía en Bolonia ya después de 1496. Regresa a su país tras haber estado en Roma y Padua, y construye un observatorio muy primitivo pero eficaz. Será su discípulo alemán Rheticus quien ofrezca la primera muestra de las teorías de Copérnico en 1540 en “Narratio libris revolutionum coperninici”, donde popularizó la visión fundamental de su maestro. Copérnico, para curarse en salud, dedicó el libro al Papa Pablo III, aunque era consciente del carácter radical de su teoría e incluso aparecen reflejados en el libro sus pensamientos acerca de lo complicado de que sus colegas pudieran entenderlo. Por eso explica la doctrina con claridad mediante fórmulas matemáticas. Argumentó que era más sensato atribuir movimiento de rotación a la tierra que asumir que en 24 horas girase el resto de los astros alrededor de los planetas. Esta propuesta dio lugar a diferentes respuestas.

En los países católicos no se dio mucho crédito a sus ideas, y se consideraron pura especulación matemática. En los países protestantes, salvo Inglaterra, se desautoriza al obra de Copérnico. En concreto Lutero afirma que Copérnico es un loco que va a desquiciar la astronomía. Desde el punto de vista histórico, estas teorías destronan al hombre de su lugar central e n el universo. El hombre había sido creado a imagen y semejanza de dios y quedaba relegado a habitar un planeta como los demás.

El máximo representante para este periodo a Galileo Galilei (1564-1642). Fue uno de los protagonistas del proceso de secularización del pensamiento y de una forma de pensar independiente de los “datos revelados por la fe”. Se separa del sistema aristotélico y de la cosmografía clásica de Ptolomeo. Utiliza por primera vez un lenguaje matemático. Su método se apoya en la experiencia, sentando así las bases de la ciencia moderna. Su proyecto consistía en captar la armonía del universo. Podemos considerar a Galileo como un humanista tardío, siendo multidisciplinar.

Bibliografía:Floristán, Alfredo. Historia Moderna Universal. Ed. Ariel. 2002 Barcelona.

López Piñero, J.M; Navarro, V. y Portela, E. La Revolución Industrial. Historia 16. 1989. Madrid.

__________________________________________________

ndenó la medicina tradicional y se dedicó a aprender las técnicas médicas populares. Su carrera estuvo marcada por éxitos y fracasos, comenzando en Salzburgo bajo la protección de algunos reformadores. Rechazo a las autoridades académicas y tuvo polémicas muy agrias ya que afirmaba que no era posible adquirir sabiduría a través de los libros, sino que había que estudiar la naturaleza. Su carácter le obligó a vagar de una ciudad a otra curando a los mineros. Sus tratamientos médicos se basaban en lo que hoy conocemos como homeopatía, utilizando drogas y minerales obtenidos por métodos químicos.

ndenó la medicina tradicional y se dedicó a aprender las técnicas médicas populares. Su carrera estuvo marcada por éxitos y fracasos, comenzando en Salzburgo bajo la protección de algunos reformadores. Rechazo a las autoridades académicas y tuvo polémicas muy agrias ya que afirmaba que no era posible adquirir sabiduría a través de los libros, sino que había que estudiar la naturaleza. Su carácter le obligó a vagar de una ciudad a otra curando a los mineros. Sus tratamientos médicos se basaban en lo que hoy conocemos como homeopatía, utilizando drogas y minerales obtenidos por métodos químicos. uficiente para mostrar que las descripciones anatómicas de Galeno usadas en el época eran de un mono y no de un hombre. El resultado de sus trabajos quedó recogido en “De Humani corporis”. Obra capital de anatomía y publicada en 1543. Se produce un paso de las representaciones esquemáticas de los seres vivos a una de tipo plástico, exacta. Es el paso más notable dado por las ciencias biológicas. El libro más importante en la representación de animales será Historia animalium”, publicado en Zurcí en 1551 por Konrad von Gesner.

uficiente para mostrar que las descripciones anatómicas de Galeno usadas en el época eran de un mono y no de un hombre. El resultado de sus trabajos quedó recogido en “De Humani corporis”. Obra capital de anatomía y publicada en 1543. Se produce un paso de las representaciones esquemáticas de los seres vivos a una de tipo plástico, exacta. Es el paso más notable dado por las ciencias biológicas. El libro más importante en la representación de animales será Historia animalium”, publicado en Zurcí en 1551 por Konrad von Gesner. elestium”, (1543) de Copérnico. En este libro sostiene haber identificado una simetría admirable en el universo, tenía armonía. Estos elementos son claramente pitagóricos. Establece Copérnico una relación armónica entre el movimiento de los astros y la magnitud de las rotaciones de los cuerpos celestes. En su opinión, la propia lógica y armonía del cosmos exige que sea el sol el punto central del universo y no la tierra. Esta fórmula se remonta al menos a 1515, pero el autor no se atrevió a difundir públicamente sus conocimientos.

elestium”, (1543) de Copérnico. En este libro sostiene haber identificado una simetría admirable en el universo, tenía armonía. Estos elementos son claramente pitagóricos. Establece Copérnico una relación armónica entre el movimiento de los astros y la magnitud de las rotaciones de los cuerpos celestes. En su opinión, la propia lógica y armonía del cosmos exige que sea el sol el punto central del universo y no la tierra. Esta fórmula se remonta al menos a 1515, pero el autor no se atrevió a difundir públicamente sus conocimientos.

1-1630) es otro autor importante aunque no es igualable a Galileo. Kepler fue un matemático, Su punto en común con Galileo fue la preocupación de ambos por descubrir la armonía existente en la naturaleza. Kepler formula la principal ley que lleva su nombre: "Las órbitas planetarias son elípticas (no circulares) y el sol ocupa uno de los focos de estas elipses". Las leyes de Kepler son el resultado de un nuevo método. Lo que persigue Kepler no es descubrir las esencias de las cosas sino las relaciones matemáticas que existen entre determinados fenómenos. Lo importante es descubrir la armonía del universo.

1-1630) es otro autor importante aunque no es igualable a Galileo. Kepler fue un matemático, Su punto en común con Galileo fue la preocupación de ambos por descubrir la armonía existente en la naturaleza. Kepler formula la principal ley que lleva su nombre: "Las órbitas planetarias son elípticas (no circulares) y el sol ocupa uno de los focos de estas elipses". Las leyes de Kepler son el resultado de un nuevo método. Lo que persigue Kepler no es descubrir las esencias de las cosas sino las relaciones matemáticas que existen entre determinados fenómenos. Lo importante es descubrir la armonía del universo.

0 comentarios:

Publicar un comentario